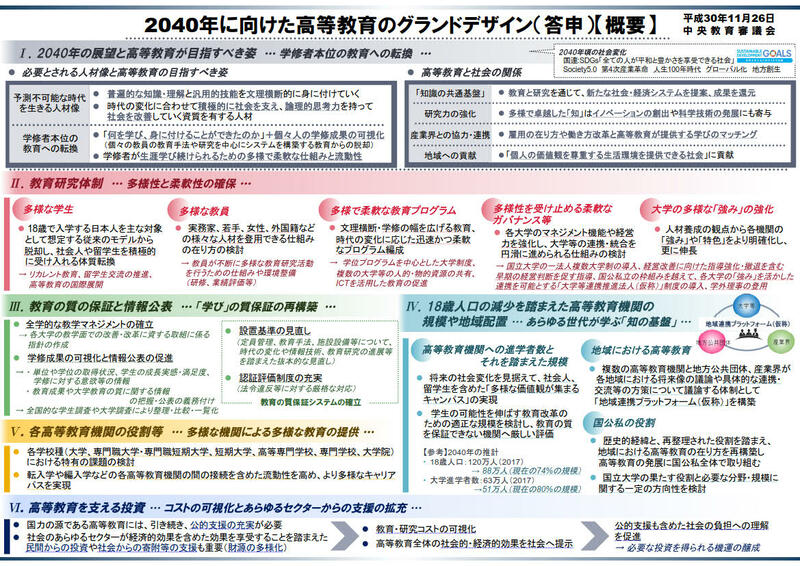

これからの世の中は予測困難な時代に突入しています。そのような時代に求められるのは、卒業してからも自律的な学修者として学び続けることのできる人です。この時代を生き抜くためにも、大学教育には変化が求められています。文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会では、高等教育機関が求められる役割を真に果たすことができるよう、「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」(平成30(2018)年11月26日)を取りまとめました。この答申では「我が国の高等教育がこれからどう変化していくのか」を明らかにすることを目指し、これからの高等教育改革の指針として、実現すべき方向性を提示しています。

答申の冒頭では、2040年に向け高等教育が目指すものは「学修者本位の教育への転換」であることが明示されています。学修者が「何を学び、身に付けることができるのか」を明確にし、学修の成果を学修者が実感できる教育を行うことが必要であること、このための多様で柔軟な教育研究体制が準備され、このような教育が行われていることを確認できる質の保証の在り方へ転換されていくことが示されました。答申が公表された平成30(2018)年に生まれた子どもたちが大学を卒業する頃には、高等教育がさらに充実していること、そして学生一人一人が「自分の可能性が花開いた」と思って卒業するということに重点を置き、「高等教育の将来を明日から、いや今日から変えていきましょう」というイメージで「2040年」を捉えています。また、2040年頃の社会変化の方向として、持続可能な開発のための目標(SDGs)、Society5.0・第4次産業革命、人生100年時代、グローバル化、地方創生の5つを挙げています。

学修者本位の教育を実現するには、「供給者目線」から「学修者目線」への転換、すなわち「教員(教える側)の目線」を主体とした教育から「学生(学ぶ側)の目線」を主体とした教育への転換が欠かせません。これまでの大学では「どういう教育をするのか」という情報は発信されていても、「学生に何をどのように教えたか」「どのような学生を送り出せたか」といった、教育成果に関する情報は多くありませんでした。そこで教育成果を見えるかたちで表すため、学修上のゴールである「卒業認定・学位授与の方針(DP)」を具体的かつ明確に設定し、卒業生に最低限備わっている能力の保証として設定する必要があるのです。