終了要件

標準修行年限(3年)以上在学し、次の所定単位を修得するとともに、必要な研究指導を受け、かつ博士学位論文を提出し、博士学位論文審査と最終試験に合格しなければならない。

以下の1から5を満たし15単位以上

- 共通科目のいずれか2科目2単位以上

- 専門科目から1科目2単位以上

- 「看護学演習」を2単位

- 「合同研究ゼミナール」を1単位

- 「特別研究を8単位」

教育方法

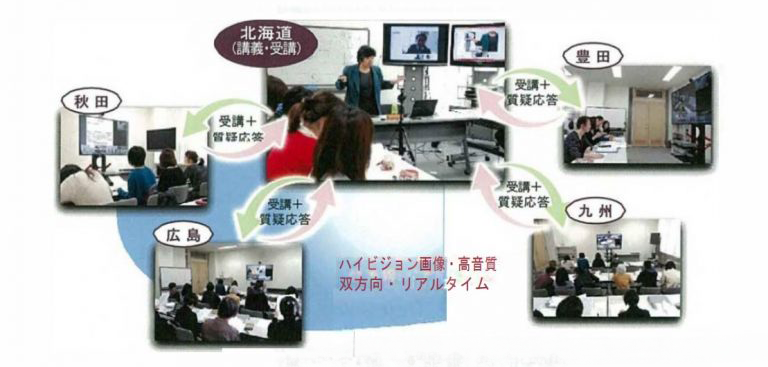

本協働看護学専攻では、対面での集団教育および個人指導の教育方法に加えて、日本赤十字学園専用の光回線で結ぶ遠隔教育システムを活用した特徴的な教育方法を用います。同システムの品質の高い映像・音声によって、通常の対面授業とほぼ同様なリアルタイムの双方向授業が5大学間で可能となります。

学生のみなさんに、5大学の強みを活かした教育の場を提供するとともに、移動にかかる身体的・経済的な負担を軽減できるよう努めています。

また、社会人学生の受け入れに関しては、長時間履修制度を設けたり、夜間開講などの時間割の配慮を行います。

遠隔授業のイメージ

日本赤十字学園沿革教育システム

日本赤十字学園専用の沿革教育システムで、5大学の担当教員から同時に多様な教育・研究指導を受けられます。

例えば、九州に在籍していても遠隔授業で北海道の講義を受けることができます。

もちろん、直接、北海道で受講することも可能です。

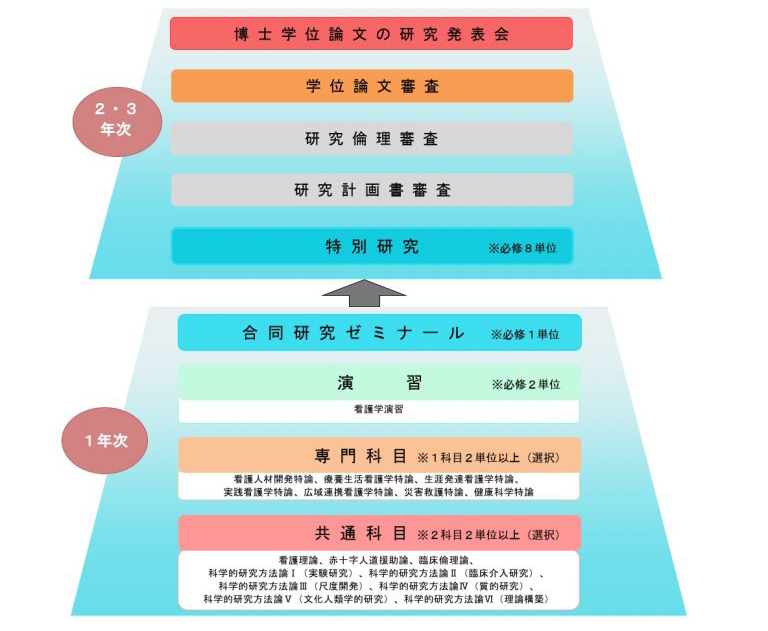

課程修了までの履修の流れ

1年次

- 共通科目2科目2単位以上(選択)

- 看護理論

- 赤十字人道援助論

- 臨床倫理論

- 化学的研究方法論Ⅰ(実験研究)

- 科学的研究方法論Ⅱ(臨床介入研究)

- 科学的研究方法論Ⅲ(尺度開発)

- 科学的研究方法Ⅳ(質的研究)

- 化学的研究方法論Ⅴ(文化人類学的研究)

- 化学的研究方法論Ⅵ(論理構築)

- 専門科目※1科目2単位以上(選択)

- 看護人材開発特論

- 療養生活看護学特論

- 障害発達看護学特論

- 実践看護学特論

- 広域連携看護学特論

- 災害救護特論

- 健康科学特論

- 演習※必修2単位

看護学演習 - 合同研究ゼミナール※必修1単位

2年、3年次

- 特別研究※必須8単位

- 研究計画書審査

- 研究倫理審査

- 学位論文審査

- 博士学位論文の研究発表会

3年間の教育スケジュール

前期

1年次

| 4月 | 入学式 ガイダンス 主研究指導教員決定 |

|---|---|

| 5月 | 合同ガイダンス 前期授業開始 |

| 9月 | 前期授業終了 |

2年次

| 4月 | ガイダンス 前期授業開始 研究教育書提出1 |

|---|---|

| 6月 | 研究計画書提出2 |

| 9月 | 前期授業終了 研究計画書提出3 |

3年次

| 4月 | ガイダンス 前期授業開始 |

|---|---|

| 9月 | 前期授業終了 |

長期履修生(4年目)

| 4月 | ガイダンス 前期授業開始 |

|---|---|

| 6月 | 博士論文・審査願提出 |

| 9月 | 前期授業終了 |

後期

1年次

| 10月 | 後期授業開始 合同研究ゼミナール 副研究指導教員決定 |

|---|---|

| 1月 | ※研究計画書提出 |

| 2月 | 後期授業終了 |

※研究計画書提出は、1年次の1月の提出も可能です。

2年次

| 10月 | 後期授業開始 |

|---|---|

| 1月 | 研究計画書提出4 |

| 2月 | 後期授業終了 |

3年次

| 10月 | 後期授業開始 |

|---|---|

| 11月 | 博士論文・審査願提出 |

| 2月 | 後期授業終了 |

| 3月 | 博士論文発表会 学位授与式 |

長期履修生(4年目)

| 10月 | 後期授業開始 |

|---|---|

| 11月 | 博士論文・審査願提出 |

| 2月 | 後期授業終了 |

| 3月 | 博士論文発表会 学位授与式 |

※長期履修生度あり

※研究計画書は1年次の1月の提出も可能です。

学費

修行年数3年の場合

| 区分 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | |

|---|---|---|---|---|

| 入学金 | 400,000円 | なし | なし | |

| 授業料 | 前期 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 |

| 後期 | 400,000円 | 400,000円 | 400,000円 | |

| 維持運営費 | 前期 | 150,0000円 | 150,0000円 | 150,0000円 |

| 後期 | 150,0000円 | 150,0000円 | 150,0000円 | |

| 合計 | 1,500,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | |

修業年数4年(長期履修)の場合

| 区分 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 入学金 | 400,000円 | なし | なし | なし | |

| 授業料 | 前期 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |

| 後期 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |

| 維持運営費 | 前期 | 90,000円 | 120,0000円 | 120,0000円 | 120,0000円 |

| 後期 | 90,000円 | 120,0000円 | 120,0000円 | 120,0000円 | |

| 合計 | 1,180,000円 | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 | |

※当学園が設置する看護大学の終了生、卒業生については、入学金の金額又は半額を免除する制度があります。

問い合わせ先

日本赤十字北海道看護大学 入試課

| 所在地 | 〒090-0011 北海道北見市曙町 664-1 |

|---|---|

| 電話 | 0157-66-3311(代表) |

| Eメール | nyuushi@rchokkaido-cn-ac.jp |

| ホームページ | https://www.rchokkaido-cn.ac.jp/ |

日本赤十字東北看護大学 入試・広報課

| 所在地 | 〒010-1493 秋田市上北手猿田字苗代沢 17-3 |

|---|---|

| 電話 | 018-829-3759 |

| Eメール | nyushi@rcakita.ac.jp |

| ホームページ | https://www.rchokkaido-cn.ac.jp/ |

日本赤十字豊田看護大学 企画・地域交流課

| 所在地 | 〒471-8565 愛知県豊田市白山町七曲 12-33 |

|---|---|

| 電話 | 0565-36-5228 |

| Eメール | kikaku-ka@rctoyota.ac.jp |

| ホームページ | https://www.rctoyota.ac.jp/ |

日本赤十字広島看護大学 入試課

| 所在地 | 〒738-0052 広島県廿日市市阿品台東 1-2 |

|---|---|

| 電話 | 0829-20-2800(直通) |

| Eメール | nyuusi@jrchcn.ac.jp |

| ホームページ | https://www.jrchcn.ac.jp/ |

日本赤十字九州国際看護大学 入試広報課

| 所在地 | 〒811-4157 宗像市アスティ 1-1 |

|---|---|

| 電話 | 0940-35-7001(代表) |

| Eメール | nyushikoho@jrckicn.ac.jp |

| ホームページ | https://www.jrckicn.ac.jp/ |

FAQ

Q1 共同看護学専攻とはなんですか。

共同看護学専攻は、文部科学省が制定する教育課程の「共同実施制度」により開発するもので、複数の大学がそれぞれ優位な教育研究資源を集結し、共同でより魅力ある教育研究・人材育成を実現する大学間連携の仕組みを整備することとされています。

赤十字の看護大学では、これまで、各大学で独自の取り組みを行ってきました。今回、本制度を活用し、大学院の博士課程において5大学が一丸となり、これまでに蓄積してきた教育資源を精選、融合、拡充した「知の共同体」として、多様な「共同教育課程」を学生に提供しようとするものです。また、既に博士課程を設置している日本赤十字看護大学(東京渋谷区広尾)は日本赤十字学園グループとして、教員、教室など人的・物的側面から協力校として参加します。

Q2 5大学に入学するということでしょうか。

5大学の中から一つを選び、その大学の入試選抜試験を受け、学籍をおいていただきます。学納金も席をおく大学に収めていただきますが、施設・設備等は、規則に沿って5大学全てを利用することが可能です。

Q3 在籍する大学が開講する授業のみを選択するのでしょうか。

共同看護大学専攻は、5大学が共同して教育課程を開設しています。よって、在籍する大学が開校する授業だけでなく、5大学で開講する全ての授業を受けることが可能です。授業は、大学での直接対面式だけでなく、他大学で開講するものについては、日本赤十字学園が専有する遠隔教育システムを利用して受講します。ただし、論文審査などいくつかの授業等は、直接対面式を取り入れています。

Q4 研究指導について教えてください。

あなたの研究テーマあるいは、関心のあるテーマを研究するために必要な主研究指導教員が在籍する大学に在籍することが基本的な考え方となります。

共同大学院では、入学した大学だけではなく他の大学に所属する副指導教員からも指導を受けられます。

Q5 5大学の学生や教員が集まる機会はありますか。

入学時の合同ガイダンスや合同ゼミナールの科目では、5大学の専任教員と学生が集合して行う予定です。特に、合同ゼミナールでは5大学の学生・教員が一堂に会し、異なる専門性の観点から、あなたが考えている研究について、学生相互または教員とのディスカッションにより多角的に検討し、実現可能な研究に向けての方向性を見出せるよう支援します。

博士課程の学位論文に係る評価基準

1.審査体制

審査は論文ごとに、共同看護学専攻を構成する5大学院博士学位審査委員会が提案し、連絡協議会が承認した5名の○合教員から成る専門委員会が行う。その構成は、主・副研究指導教員各1名を含む計5名とし、主査は、主・副研究指導教員以外の教員が担う。

専門委員会による審査結果は、博士学位審査委員会において博士学位論文の合否を判定し、最終的に連絡協議会が合否を決定する。

2.博士学位論文審査基準

審査の観点は、博士論文としての学術的価値、実践的な有用性、論理的な観点、完成度から、論文の水準を客観性、厳密性をもって判定する。

- 看護学研究として学術的な貢献や社会的な意義を有している。

- 研究方法ならびに成果が、独創性、論理性、体系性、実証性、新規性などの観点においてすぐれている。

- 課題設定と問題意識の対応、課題解明と研究方法の対応、先行研究の整理・評価と結論の整合性などの論理的一貫性が保たれている。

- 章や節の組み立て、脚注や引用方法、著作権の配慮など、学術論文としての体裁が保たれている。

- 学術雑誌における査読付研究論文1編以上の掲載などの研究業績がある。